●立石琴平神社/群馬県藤岡市立石1400

境内に蚕影山と猿田彦(庚申)の石塔が並んである。

そういうのはよくあるんだけど、これは同年(庚申年)同月とほぼ同時期に建立されている。

(願主は判読できず~)

セットで建てたとしか思えないけど、富士講が関係してるのかも?

どちらも緑泥片岩だと思います。

「蚕影山大権現」碑

万延元年(1860)庚申 11月 願主:小林清蔵?

「(天)地開闢 〇祖 猿田彦」碑

万延元年(1860)庚申 11月吉日

●伊勢島神社/群馬県藤岡市立石新田3

明治42年に稲荷社に神明宮が合併し伊勢島神社となった。

境内に多くの石塔があり、集められたのだろうけど地域の特徴が出てますね。

その中で、蚕影山と猿田彦が並べて道路側前面に置かれている。

参拝者が多いという配慮はあるのかな(男衆の講のゾーン?)

「蚕影山太神」石塔 (欠損しているがたぶん)大正3年(1914)3月建立 村中

他に目を引く立派なのは、

「榛名山満行宮大神」(江戸時代には「満行宮」と称していた)

奥に月待の「弐十二夜」(慶應2年)、「巳待」塔など(たぶん女人講ゾーン)

●神明宮(中栗須)/群馬県藤岡市中栗須615

『明治神社誌料』に「蠶神社」など19社があると書かれているそうですが確認できず。

本殿周りに石祠がいくつかあって、産泰神社、榛名神社、疱瘡神社などのほかに神産月神、高御産月神、荒御前神社など見慣れないものもあった。

社名がない(不明)ものもいくつかあって、その中に蚕神社があるのかも。

「八幡宮」の石祠は、「本社神主佐々木〇〇」「武蔵国加美郡金窪村願主伊藤長三良棟?香」「文政9年9月再建」とあった。金窪村は現在の埼玉県児玉郡上里町金久保で、神流川の国境を越えて商売と信仰の交流?があったんでしょうか。

立石琴平神社(藤岡市立石)の玉垣にも「武州金久保村 新舩古〇」というのがあった。

ちょうど総代さんが近くにおられて尋ねると、「近くに順気社があったんだよ、蚕の学校だ」ということで探してみた。それらしいお屋敷があったが看板など案内はなかったので近隣の人だけ知ってる情報かもw

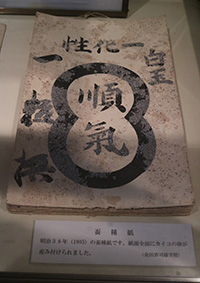

順気社は高山社などと並ぶ養蚕伝習所として知られたそうで、蚕卵紙もつくっていたようです。