日本での綿花栽培は、江戸時代の初期ごろから関西や西日本で本格的に始まり、それが関東にも広まったのは江戸中期以降のようです。

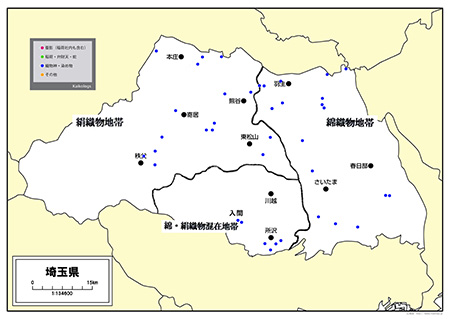

埼玉県の織物染物関係の信仰が県内広範囲に点在しているのは、絹に加えて木綿織物の生産が広まったことを表していると思われます。

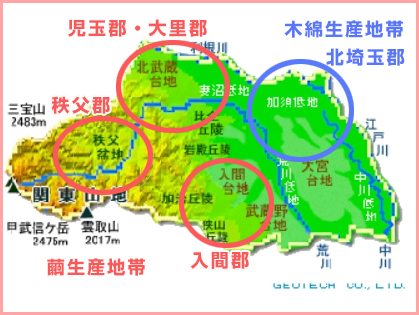

中でも綿花栽培が北埼玉地域で盛んにおこなわれたのが特徴的です。大消費地である江戸に中山道や日光街道が通じていることと、利根川沿いで藍玉づくりと紺屋が発展したことも要因としてあるようです。

紺屋は絹織物の染めも行っていましたが、庶民向けの木綿の生産拡大とともに大いに利益をあげていったことが、その信仰の広がりからもうかがえます。

カイコローグHPにある特徴的なものとしては、

熊谷市の高城神社や愛染堂

深谷市の渋沢栄一生地「中の家」

蕨市の塚越稲荷神社境内機神社

越谷市の香取神社

東京板橋区の日曜寺

●伊奈利神社(大越)/埼玉県加須市大越2827

境内に愛染明王と不動明王がセットで祀られています。この組み合わせは古くからの代表的なものらしい。

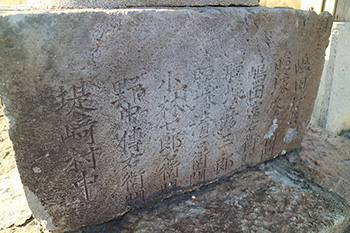

愛染明王石塔は、「願主 島田〇右衛門 胎蔵村中 助成勧化村 紺屋仲間中」とある。

「愛染=藍染」というゴロ合わせと、台座になっている宝瓶を「藍甕」にみたてて、紺屋など染物業を営む同業者達に信仰された。

利根川に近く藍玉をつくる業者もいたのだろう。

愛染明王像は六臂で、独尊として造立されたのは江戸中期から文政(1818~1831)頃までとのこと。

●神明社(堤崎集会所)/埼玉県加須市大越3357-1

堤崎集会所内に愛染明王、地蔵尊、庚申塔などがある。

これらは道路工事に伴い、神明社と共にこの地へ移転されたもの。

奉造立愛染明王、安永8年(1779)9月建立。

左側面に「六十六部廻国供養」、右側面に「石橋五个(か)所供養」

台座に願主7名(野中伝右衛門、島田、腰塚など)と堤崎村中。

この地方で盛んだった藍染と関係あるのかも。

●鷲神社(小野袋)/埼玉県加須市小野袋518

「愛染明王像塔」石像

右側面「造立者為妙色増長民屋豊穣」、左側面「寛政5年(1793)11月 願主当村中」

説明に「二十六夜供養のために造立された」とあったけど、二十六夜塔は見かけないなあ。

●宝幢寺・大日堂/埼玉県加須市上高柳1437-1

「堂内には大日如来を本尊として左右に観音・勢至菩薩を奉安する。三尊とも丸彫りの石造で、台石には出羽三山の湯殿山・羽黒山・月山の銘が刻まれている」

「宝暦年間(1751~64)に建立された」と伝わり、一説には「当地の行人杉田佐兵衛が湯殿山から大日如来を勧請したともいう」

「かつて境内には地蔵堂や愛染堂などの堂宇も配され護摩修行の祈願霊場として賑わった」とのこと。

この境内にいくつか石塔がある。

「愛染明王」文字塔

「江戸時代後期の寛政12年(1800)4月につくられた愛染明王の石塔があります。それには「杉田勘助」という名前が彫られています」と説明があるのだが、かろうじて「愛」が読める程度。

どうやらこの杉田さんは紺屋であったということらしい。

<おまけ>

「軍馬観世音」明治37年・38年

日露戦争の拠出なんですね。

●稲荷山愛染院宝幢寺(真言宗)/埼玉県加須市上高柳353-1

大日堂から少し離れた場所にある「愛染院」宝幢寺、こちらが本堂なのかな。

本尊不動明王で、創建は宝暦年間であろうとされる。

「愛染明王」文字塔

「同じ上高柳の宝幢寺には弘化4年(1847)2月に建てられた石塔があり、「願主 杉田むめ・秋〇〇〇・茂木なか・栗原くめ」と4人の女性の名前が彫られています」。

紺屋の杉田さんほか女人講中ということかなあ。それでも女性名は珍しい。

<参考>

大日?塔、「四国八十八か所」享保20年(1735)

願主に杉田清兵衛ほか杉田一族の名前がずらりとあるが、杉田勘助の先代のみなさまであろうか。