雑記(メモ)です。

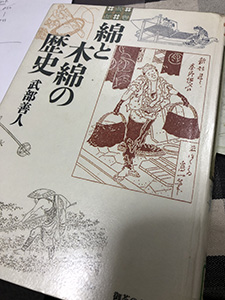

<木綿の歴史>

日本で綿花栽培が始まったのは室町時代後期とされ、国内で木綿生産が広まったのは実質江戸時代になってからになります。当時は中国(明王朝)から技術移転されたと思われます。日本では絹の歴史に比べると地味な木綿ですが、当時の世界史でみると、けっこう大変なことになっていたんですね。

綿花の原産地はインドのようですが、それを植民地化していたイギリスが取り入れ、1700年代後半の産業革命で木綿生産が爆発的に発展したので、それを輸出してインドの地場の木綿産業を破壊、さらに中国に輸出しようとするが、品質・コスト的に中国木綿にかなわず、代わりにアヘンを輸出したりして「アヘン戦争」に発展。その余波で開国した日本が絹で大儲けすることになる。一方、アメリカ大陸では1800年代から綿花のプランテーションが広がり、黒人奴隷が酷使されて、やがて「南北戦争」に発展(当時の日本は開国直後)。このあたりを白人側から描いた映画が「風と共に去りぬ」で、黒人側から描いた映画が「マンディンゴ」という傑作。奴隷解放と小作人労働になり、世界恐慌下(1930年代)で貧困農民化した白人が仕事を求めて綿花プランテーションを転々と放浪する姿を描いたのがスタインベックの「怒りの葡萄」。

いまさらですが、繊維の歴史は面白いですね(笑)

気温が温暖である必要があり、日本では江戸前期に関西で生産が盛んになり、関東まで広まったのは江戸後期だそうな。明治には大いに生産されたが大正期に消滅、和綿は機械向きじゃなかったからとか。(洋綿に置き換わったということか)。和綿といいながら原産は中国だと思うけど、同様の末路だったのかな。

▼

<綿のタネを3粒もらった、その後>

2019年(R1)の晩秋に、旅先で綿のタネを3粒もらった。あとでわかったけど、和綿のタネだった。

翌春(R2)蒔いたらタネが15粒採れた。

翌々年(R3)蒔いたらタネがたくさん採れた。でもふわふわの綿からタネを外すのが超々々大変だった。そんなにたいへんとは思っていなかったので、どうするんだろうと思ったら種取り器なるものがある模様。

翌々々年(R4)蒔いたら、去年よりたくさん採れた。でもタネ外す気力がもうなくてそのまま。蒔く分だけ少しだけタネ採った。

翌々々々年(R5)、少し蒔いたので少し採れたけど、もうタネ取る気力ナシ。

2024年の春(R6)は、もう蒔かなかったらこぼれタネから1本育った。

ということで、今朝撮ったそれです。和綿の実は下について、そのうち中の白いのが出てきて、最後はびろーんと延びて最後は落ちます。

4年分の収穫(タネ付き)。使い道わからず溜めてあるだけです。

と、長い前置きはここまで。

2023年に初めて益子に行きました。益子焼で有名なあそこです。

そのとき、たまたま最初に入ったのが日下田藍染工房でした。

●日下田藍染工房/栃木県芳賀郡益子町城内坂1

数年前に「藍生葉染めの会」というサークルに入ったので、それもあって藍に興味を持って、なんで生葉染めだと濃い色に染まらないんだ?、なんで木綿は染まらないんだ?などなどいろいろ疑問をもって調べていたこともあります。

藍の本場、徳島で見学したこともありますが、そのころはすくもを使った本立てと生葉染めがあることなどまったく知りませんでした。

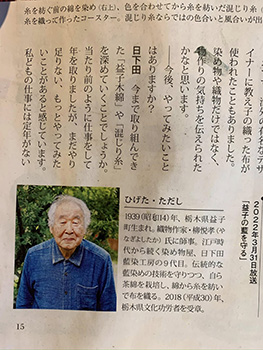

下調べせずに行ったのであとで知りましたが、日下田(ひげた)家は、江戸時代寛政年間創業の紺屋で、9代目の現ご当主は栃木県指定無形文化財工芸技術保持者。建物と72個の藍甕は栃木県の指定重要文化財だそうです。

藍甕の並ぶ母屋を抜けると裏庭は作業場になっていて、収獲した綿が干してありました。茶色いのがあるのは知らなかった。

その先に2階建ての工房の建物がありました。ここで紡いだり織ったりされているようです。見ませんでしたが型染めも。

ちょうどどなたかがご当主に取材のためお話を聞いていたので、いっしょに聞かせてもらったりしたのですが、そこに、綿のタネ取り器の小さいのがあって、どうやって使うんだろうと見ていたら実演してくださり、体験もさせてもらいました。とてもお優しいご当主でした。

そして、やっぱりタネ取り器(綿繰り器or機というらしい)の小さいのほしいな。でも、タネとっても糸車で紡いで糸にできないと針刺しかぬいぐるみしかできないし、糸にできても織機がないと布にできないし、と思ったり。

(江戸時代からの母屋の中の72個の藍甕とご当主。藍の花が浮いている。)

その後、取材の人と一緒に母屋に戻って藍甕の説明をいろいろしてもらいましたが、ちゃんとメモしてないのでほとんど忘れてしまいました。すくもを1年にどのくらい使うのですか?と聞いたら、1トンだか3トンと聞いたような。ちょうどそのころ、自宅で長いこと藍染工房をしていた人ととても親しくなったのですが、それだけ甕があるならそのくらいは使うでしょうね、と言ってたのが記憶に残っています。

そういえば、子どもの頃は町内に紺屋が2軒あり、1軒は同じ町内会の1つ年上のこーちゃんち、もう1軒は同じクラスのあけちゃんちだったのに、一度も見学したことがなかったことが悔やまれます。どちらももうありません。

(大澤)