●中山道宿場館/埼玉県桶川市寿1-11-19

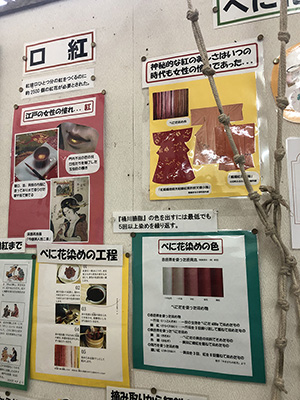

中山道沿いに観光案内所があって、地域の紅花についての紹介がされています。

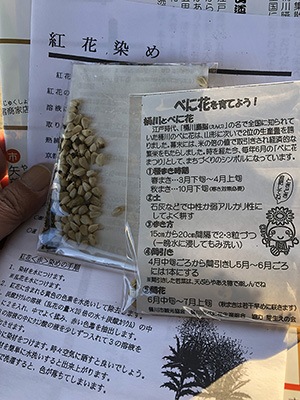

桶川では天明・寛政(1781-1801)に江戸の商人が最上(山形県)紅花の種を上村(上尾市)の百姓にもたらしたことから生産が始まったとされる。

着物や口紅などの染料として人気があり、気候が最上より温暖で早く収穫できたことから「早場もの」といわれて、中山道を介して京都の商人との取引が活発に行われるようになった。

生産者は「コメの三倍で売れる」ということで、ずいぶんと儲かったそうな。

紅花の種をいただいた。春になったら蒔いてみるかなー

このあたりは台地なので小麦畑が多く、「昔は安いうどん屋もたくさんあったんだけどね」と聞いてうどんが食べたくなった(笑)養蚕をやってる農家は少なかったそうです。

●桶川稲荷神社/埼玉県桶川市寿2-14-23

石灯籠2「紙屋、鷲屋」などの名前がみえる。天保9年(1838)

石灯籠3「願主 当駅下中町 宮田屋、綿屋」など。天保14年(1843)

「綿屋」は木綿・綿花業でしょうね。紅花とか染料も扱っていたということか?

石灯籠4「当宿 綿屋伊右衛門」文政12年(1829)

これが一番古い。

「近世紅花問屋の研究」によると、天和年中(1681~1684)には京都の紅染屋仲間が成立して「稲荷講」と称し仲間定書を制定したとある。

商人たち(組合)と稲荷社とのつながりはこれによるのだろう。

京都の紅商人に「紙屋」「綿屋」の屋号もみられ、灯篭の奉納者は京都の支店?なのかも。