石の色が変わって「蚕のはきたて」の時期を知らせたという占いや、「蚕種(こたね)=子種」ということで安産・子授け祈願も行われた。

●山梨県大月市

●山梨県上野原市

蚕種石神社の火祭りがある。

●東京都町田市

札次神社にある。

●東京都町田市

この谷戸の集落は現在でも蚕種石(こたねいし)地区と呼ばれている。

●東京都西多摩郡檜原村

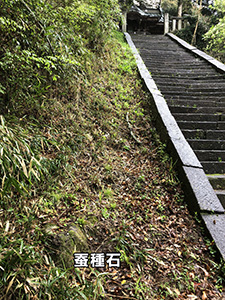

臼杵山参道上部にあり、これは蚕種石と呼ばれている。

臼杵神社が養蚕の神様だったことに関連する。

●群馬県前橋市

金剛寺の蚕種石。群馬県内には他に3ヶ所あるようです。

●神奈川県厚木市

山レコ「厚木 ミツマタ桃源郷~経ヶ岳」に地図入りで紹介されている厚木市と清川村の境界上尾根道の蚕種石。

www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6579140.html?fbclid=IwY2xjawJkTk5leHRuA2FlbQIxMAABHrh2F6ApjnRc1p0GCEZhdvHTBSOSHB27AHYCMjpG6MKU9MRl0ndMqAILnR3y_aem_Ug96BDDryYDKi6sDQuZ0Jw

これについて、厚木博物館蔵の修験文書に参詣記録がありました。

役小角1200遠忌だった明治26年、厚木市下荻野にあった本山派の光善院(現在は地蔵堂)が国峯修行(丹沢山系に30ある八菅修験の行場を廻る)をした際の記録。

「諸方信者家内安全息災延命諸願満足の為め 本年三月廿二日正午十二時鳶尾山に於いて大法会執行 悪摩消除養蚕豊熟の為め 本年三月廿三日正午十二時華厳山蚕種石経石両峯に於いて修行 但し信徒及び有志同伴参拝を許す」

華厳岳と経ケ岳は別の山ですが、博物館の解説では八菅山西の一帯を華厳山と呼んでいたと書いています。

(中川)

現地にこの「蚕種石」の説明があります。

蚕種石

西山のコタネ石は、寛文6年(1666)12月の「飯山村新開発新林定子裁許絵図」や文化9年(1812)の下荻野村芹江句碑建立記念「うめこよみ」の華厳山之図に載っています。

また天保12年(1841)成立の江戸幕府の地誌「新編相模国風土記稿」には、飯山村と煤ヶ谷村の条に華厳山の子種石として記載されています。

昭和57年(1982)3月発行の厚木市文化財調査報告書第25集「厚木の民俗2生業2」に「コタネ石は、通称オオダルミと言われる尾根の煤ヶ谷寄りにあり、その石の表面は冬はザラザラして白く、ちょうど蚕種のようであり、4月下旬ころになると青色に変わるという。蚕種催青の季節にこのような変化がみられることからコタネ石といわれるのだという」とあり、この石の写真が載っています。

西山を守る会

●茨城県つくば市神郡2056

蚕影神社の参道にあります。