繭玉飾りを見てきた(2018年1月14日)

近隣の寺社も廻ったけど、どんど焼きが終わったのか、正月飾りはなく、

寺社とかで繭玉飾りがされていたかも確認できず・・・。ちょっと遅かったかなあ。

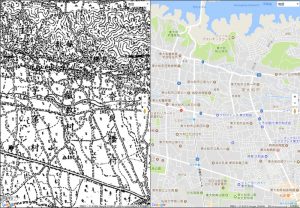

明治中後期、旧青梅街道の南側は、ひたすら桑畑地帯。

養蚕農家だったらしき立派な建物。

●里山民家(都立野山北・六道山公園)/武蔵村山市岸2-32

江戸中後期の名主格の農家が保存されている。

ここに2種類の繭玉飾りがつくられていた。

葉の有る無しは木が違うようで、地域にはどちらもあったということか?

1月8日にボランティアさんがつくったらしい。

敷地内に調理場があるので、蒸してから刺したとのこと。

土蔵や他の建物もけっこう古い感じ。

●須賀神社/武蔵村山市岸2-24-3

「蚕影山神社」石塔 大正7年(1918)

職業上の目的を持って結成されていた講中に蚕影講がある。蚕影講は、茨城県の筑波山麓にある養蚕の神を祀っている蚕影山神社を信心するために結成された。

岸(地区)には、茨城県から蚕影山神社を分社しこれを祀った神社が禅昌寺の裏山の尾根上にあり、人々はこれをコカゲサンと呼んでいた。

当時の祭は毎年4月15日に行われた。朝には神職が山の上まで登って、小さな社殿の前で神事を行い、養蚕農家たちはこぞって山に登って参拝をし、蚕安全札を受けた。ちょうど春蚕の始まる前で、豊蚕祈願をした。

村を挙げての盛大な祭で、農家は終日仕事を休み、奉公人にも暇が出たので里帰りすることができた。第二次世界大戦前までは、素人演芸などが行われるとともに、参道に露店が立ち並ぶなどかなりの賑わいを見せていた。

しかし、岸の養蚕業の衰退とともに参詣する人もいなくなり、蚕影講は消滅、蚕影山神社も昭和55年(1980)頃に山から降ろして須賀神社に合祀されている。

(「武蔵村山の民俗/蚕影山神社の春祭り」より)

●熊野神社(中村)/武蔵村山市本町4-16

境内に蚕影神社。

熊野神社関係者が蚕影を広めたのかも。

●熊野神社(中藤)/武蔵村山市中藤3-23

「江戸時代には精進堂という修験道の寮があり、修験者が祭祀をおこなっていたと思われる。

摂社に蚕影山神社と稲荷社があるが、蚕影山神社はもと精進堂内にハタゴ神として祀られていたもの。

稲荷は個人持ちの屋敷神が合祀されたもの。

明治時代になって愛宕神社と合祀し、谷ツの鎮守となった」

ということなのだが、実在する摂社は、稲荷、愛宕、御嶽。

蚕影山神社は合祀されたのかも。

「ハタゴ神」とは何だろう?(旅籠?)

熊野社には、3柱が祀られている。蚕影は、このうちのひとつか?

「社殿には原山神明社の神職で陰陽師でもある指田摂津正藤詮筆による「熊野権現」の額がある」

らしいが、ここにはなさそう・・・

「江戸時代は真福寺(真言宗)持ちだった」

陰陽師・指田摂津正藤詮が神職を務める原山神明社も真福寺が別当だった。

ということは、この中藤熊野神社も指田さんが担当していたのか?

それとも修験者が担当する神社も並存していたのか?

地域の疱瘡除けは、陰陽師・指田さんと修験寺院・常宝院の山伏が共同で行なっていたので、

いろいろ混在しながら共存していたということなのだろうか。

この指田さんが書いた「指田日記」というのがあって、すごく面白い。

それによると、筑波蚕影山の出開帳が行なわれた記録がある。

嘉永4年(1851)3月4日 山口寺で蚕影山開帳

文久2年(1862)3月6日 小川村で蚕影山開帳

幕末の開港前後にこの地域で布教をしたようだ。

武蔵村山の熊野神社の蚕影社はこの時期の勧請かも。

また、

立川の阿豆佐味天神社の蚕影勧請は、安政7年(1860)

福生の永昌院の蚕影勧請は、文久3年(1863)なので、

こうした布教の成果なのかも。

●東村山市ふるさと歴史館/東村山市諏訪町1-6-3

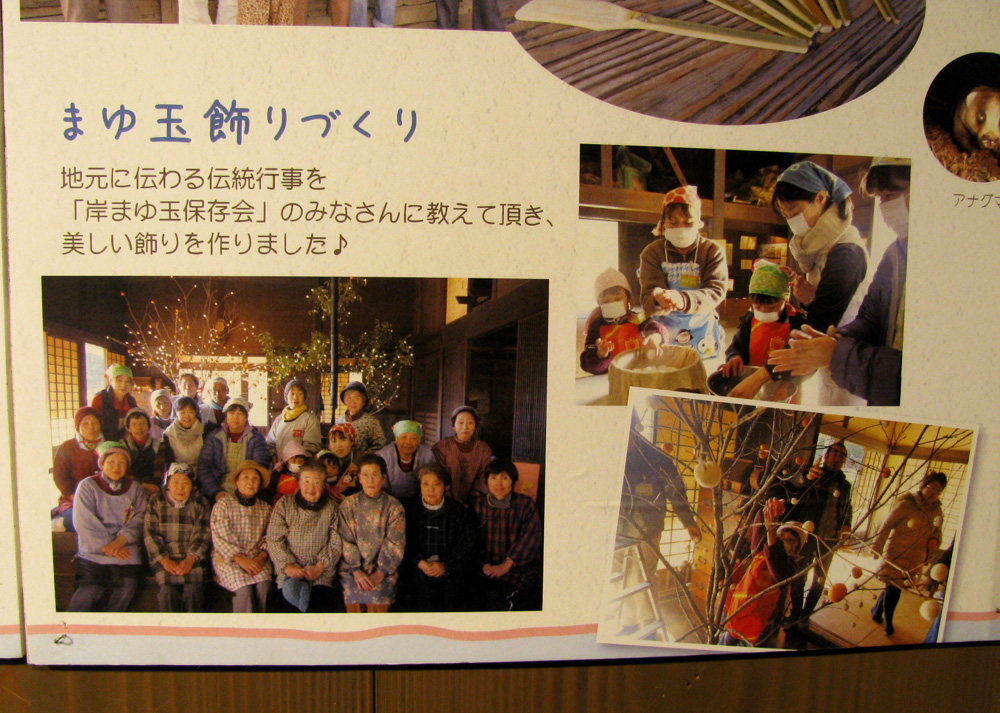

この繭玉飾りは、体験学習でつくられたもの。

ここも「16玉」。東村山では樫の木が多く使われるので緑の葉がついている。

下にあるのは、「粟穂稗穂(アボヒボ)」という正月飾りかな。

米の団子だけじゃなくて、粟や稗も主食として大切だったということでしょうね。

「蚕影山大神」の掛軸がかけてあった。

この地域には、蚕影社がちらほらと見られる。

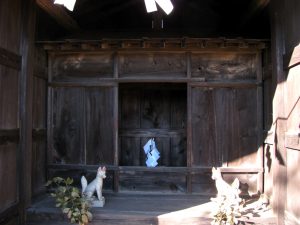

●八坂神社・蚕影尊/東村山市栄町3-35

左端の祠の中に不動尊とともに金色姫の像が入っているらしい。

●中井稲荷神社/東京都東村山市野口町3-11-62

ウェブ情報によれば、

「当地の一家により祀られた稲荷の小祠。覆殿内には、かつて盛んだった養蚕の神・蚕影社もある」

ということで行ってみた。

覆殿内に稲荷社と何やら厨子のようなものがあった。

これが蚕影社なのだろう。中が金色で立派そうに見えるけど御札を納めてたのかな?

周辺はいかにもな武蔵野台地の畑作地帯で、明治末の地図を見ても桑畑が広がっていたことがわかる。

●八幡神社/東大和市奈良橋1丁目

「蠶影社と刻まれた祠がある」

ということだったが見つけられず・・・

どうやらこれだったらしい。

写真を撮り損ねた~。