例年5月3日(祝)が例祭で、御祈祷は10時から。(2018年訪問)

北野駅からの参道に赤い幟が立てられている。

昭和41年だけど、このころまで馬がいたのかな。

あの白い看板のあたり。

●梅洞寺打越弁財天/東京都八王子市打越町

弁天堂。

▼案内板より。

「打越弁財天は、梅洞寺塔頭の一つである輝西軒に由来する。

輝西軒は、梅洞寺第五世水月青公和尚を開山として建立され、弁天堂の開創は天正年間(1573~91)と推定される」

寺紋はミツウロコ。

弁天堂の開創は天正年間ということは、北条氏照のころ。

江ノ島の弁財天が勧請されたのか。

▼

「かつて八王子は、織物の街として養蚕業が栄えていた。

養蚕が盛んな市内各地では、丹精こめて育てた繭をねずみに荒らされ困ることから、ねずみを退治してくれる「白蛇」を御神体とした

弁財天信仰が盛んになった。

その中でも打越弁財天は、鑓水より始まる絹の道(シルクロード)に最も近く、関東近県より大勢の信仰を集めていた」

打越を通って鑓水を越えるルートもあったのだろう。

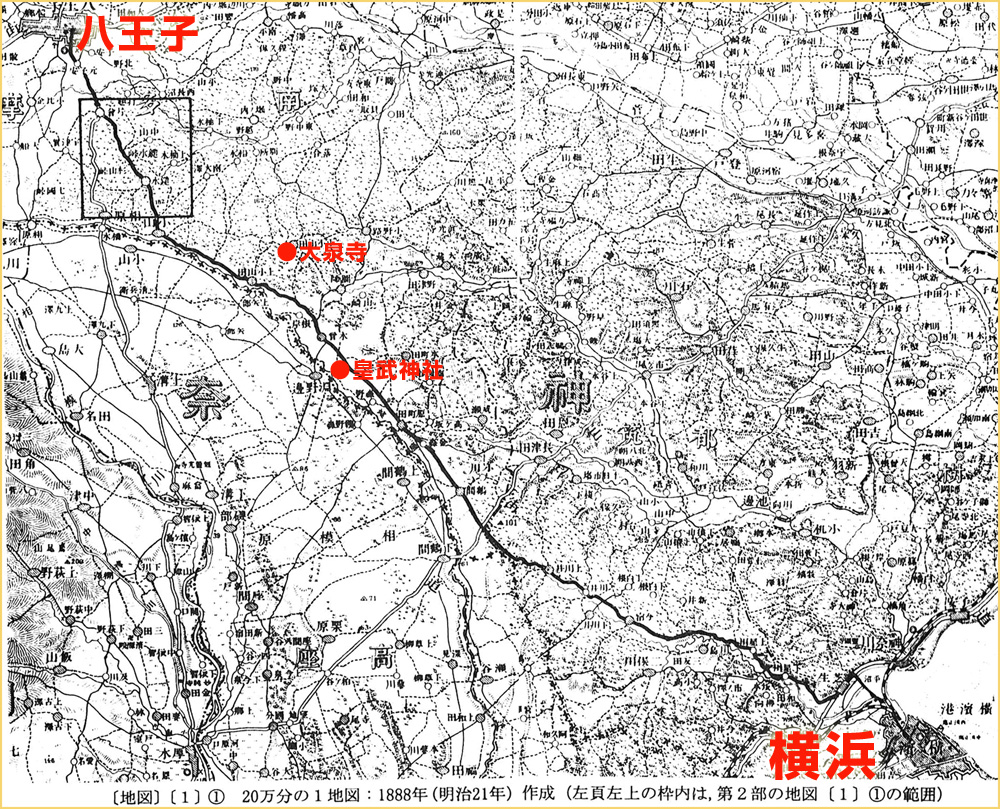

地図は「浜街道―「絹の道」のはなし」(馬場喜信)より

八王子~横浜。小山田の大泉寺に弁財天、淵野辺の皇武神社にも蛇神が祀られている。

▼

「江戸中期より、例年八十八夜の日に大祭が行われ、12年に1度の「巳年」には、霊験あらたかな秘仏弁天さまがご開帳された。

養蚕が盛んな頃は、六間×五間の大きな御堂での盛大な開帳特別祈祷が行われ、各地から数千人の信者が訪れたともいわれる」

祭壇の弁天さんは秘仏ではないが、その前にトグロを巻いた蛇神様。

繭額は誰かがどこかで買ってきた飾り。

お供え物は、タマゴ(蛇の好物)

この日に授与される絵馬と御札をいただきました。

▼

「昭和59年、16号バイパスの開通に伴い一部境内地が削られたため、昭和62年に御堂が再建された。

昭和60年には、伝統由緒ある打越弁財天を守らんと保存会が結成され、商売繁盛・家内安全を祈願する弁天さまとして護持発展にあたっている」

(梅洞寺二十世 大龍之誌)

保存会の方たちによるテントが出されて賑わう。

例祭日以外は、境内はガランとしてるのだろうけど。

雨も上がってよかった。

トン汁の無料サービス!(ふるまい)

境内には弁天池の向こうに弁天祠。

でも中身は阿弥陀如来(?)

尾根の上に石祠、弘化2年(1845)

こちらは弁天さん。

水辺でもなく、尾根の高い場所に設置されている。

桑林でもなかったようだし、水源でもあったのか?

せっかくなので、梅洞寺にも寄って帰る。

途中にあったマンホールの蓋。

八王子車人形がデザインされている。

五十鈴を持って烏帽子なので「寿式三番叟」の演目だろう。

緑の葉っぱは・・・桑にしか見えないw

自生していた。

葉に切れ込みのないマルグワといわれるタイプかな。

果実用に品種改良された桑というのもあるらしい。

●金湯山梅洞寺/東京都八王子市打越町1368

寺紋は、星梅鉢。

意外と珍しい天水桶兼手水鉢。

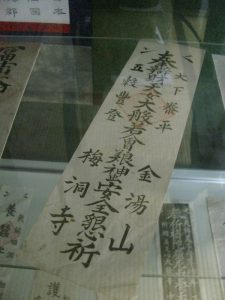

かつてはここでも「養蚕安全」御札を出していた。(吉野宿ふじや蔵)

案内板にある「六間×五間の大きな御堂」という本堂は、バイパスに敷地を削られて、現在地に移したのだろう。

かつては打越弁財天の側にあったので、例祭のときに出していたのでしょうね。

*

●八王子市・打越弁財天

初めて打越弁財天に行ってみました(2025年訪問)

八王子はかつて祖母の家があり、打越にはおばさんちもあるのに、弁天様のことはまったく知りませんでした。

「秋川市蚕糸業史」(昭和55年)には、「霊験あらたか弁天様の奇跡」という話が投稿されています。

———-引用ここから

蚕児が三齢以上に成長すると、鼠に食い荒らされることがしばしばある。被害をうけるのは日中でなく、深夜にかぎられているが、それも毎晩続けてやられるので被害は大きい。

朝なにげなく蚕室にはいるとあちこちの蚕箔で大半の蚕を食いちぎられ、はらわたを残したむごたらしい惨状は目をあてられないほどであった。

この鼠害を除くため、ご利益の高い打越の弁天様に祈願をかけたときの状況を記してみよう。

これは、今(※昭和55年ころ)から四十数年のことである。

打越の弁天様 八王子市打越町

順路 八王子市街から北野を経て野猿峠の麓

祈願 (一) 参拝してお札と絵馬を受け取り蚕室にかける。

(二) ご正体をお借りする。

毎夜の被害が大きかったので、祈願 (二) によってお願いして帰宅した。

その夜、最終の給桑を終えて、何気なく室を見渡したところ、中央の蚕架に異様な色彩の物体を発見したので近づいてみると、それは黄褐色で艶のある六〇センチ位の蛇で、蚕架を伝わってくねりながら上に登っていった。瞬間、弁天様の御本尊が現れたことを直観し、お燈明をあげて部屋を出た。

前から、数人の人の話では、弁天様を正で借りると、必ず御正体が現れるということを聞いていたが、その時は半信半疑であった。しかし、この目で現実に確かめたことで、全くこの奇跡には驚いた。

そして毎晩悩まされた鼠害は、その夜を境として全然起こらなくなった。

霊験あらたかな奇跡、読者のなかには科学の現代にそんなことがと、一笑にふすものもいるであろう。けれども知る人ぞ知る。

信仰の奇跡が、今なお強い印象となって残っている。 (内田一太郎)

———-引用ここまで

「ご正体をお借りする」というのは、弁天様の像をお借りするということなのかな? それとも白蛇像?

お借りする、というからには、お返しに上がったのでしょうね(卵といっしょに)。しかし、こんな奇跡がほんとに起こったんでしょうか!

既出の記事をざっと読んでから行ったのですが、帰宅後確認したら、

>境内には弁天池の向こうに弁天祠。

>でも中身は阿弥陀如来(?)

とあります(2018年の例祭時)。

おなじことを8年前にブログに書いている人もいました。

でも、格子の隙間から撮ってきた写真を見ると、阿弥陀如来ではなく、どう見ても弁天様です。その後、入れ替わったのでしょうか? 新しそうだし。

頭の上に白蛇を乗せ、2臂でビーナを持った宇賀神じゃない方の弁天様でした。隙間から撮ったら下の方が写真に写りませんでしたが、青い動物に乗ってるようです。ウサギ? 下の隙間からも撮ってみればよかった。

帰りに図書館に寄って「新八王子市史民俗編」を見ましたら、「コラム②打越弁財天」がありました。

尾根の上の弁天さんの石祠(弘化2年(1845))がなぜあそこにあるかは書かれていませんでしたが、あれは奥の院だそうです。

> 弁天堂の背後の弁天山を「蛇道」に沿って登ると、頂には奥の院の石祠が建つ。その碑誌には「金湯山十四世 南齋之記 弘化二年乙巳十月日」の銘がある。また、台座に刻まれた祈願者の多くは横山宿と八日市宿の人々であり、商家からあつく信仰されていたことがわかる。

とありました。蛇道は、新しい弁天堂から上がる道ではなく、奥の院正面の灯籠のところに出るバイパス側の道のことなんでしょうね。

橋の向こうの弁天堂と奥の院の石祠には新しいお花が供えてあり、今も信仰している人がいるんだなとちょっと感動。旧秋川市からも、昔は大勢がここへ行ったのでしょう。

弁天について、阿弥陀如来?と書いていたブログの人が、「サラスヴァティは四臂で2本の腕はヴィーナを奏で、あとの腕にそれぞれ数珠と経典を持っている。八臂の弁天様って実はサラスヴァティじゃなく戦闘の女神・ドゥルガーなんじゃないか?」と書いてるのが、なんか妙に納得できる気がしました。でも、八臂の戦闘神的な弁才天と、二臂で琵琶を持つ弁才天は日本で創作されたそうで(Wikipedia)、その八臂の方に宇賀神が習合して、そこで初めて蛇と関係してきたということなんですね。

インドのヘビ神「ナーガ」は、日本には伝わらなかったんですかねえ、と思ってAIに聞きましたところ、仏法の守護神となり法華経に登場する八大龍王として伝わったほか、水神の龍神はナーガの影響を受けたものとされるし、弁才天と習合することの多い宇賀神もナーガの影響を受けた可能性があるとのこと。元インドの神様同士がくっついて弁天の蛇信仰が生まれてたんですね、面白い。

そういえば、今年(2025年)は12年に一度の巳年ですね〜。5月のお祭りには秘仏の御開帳があるのかな?

(大澤)